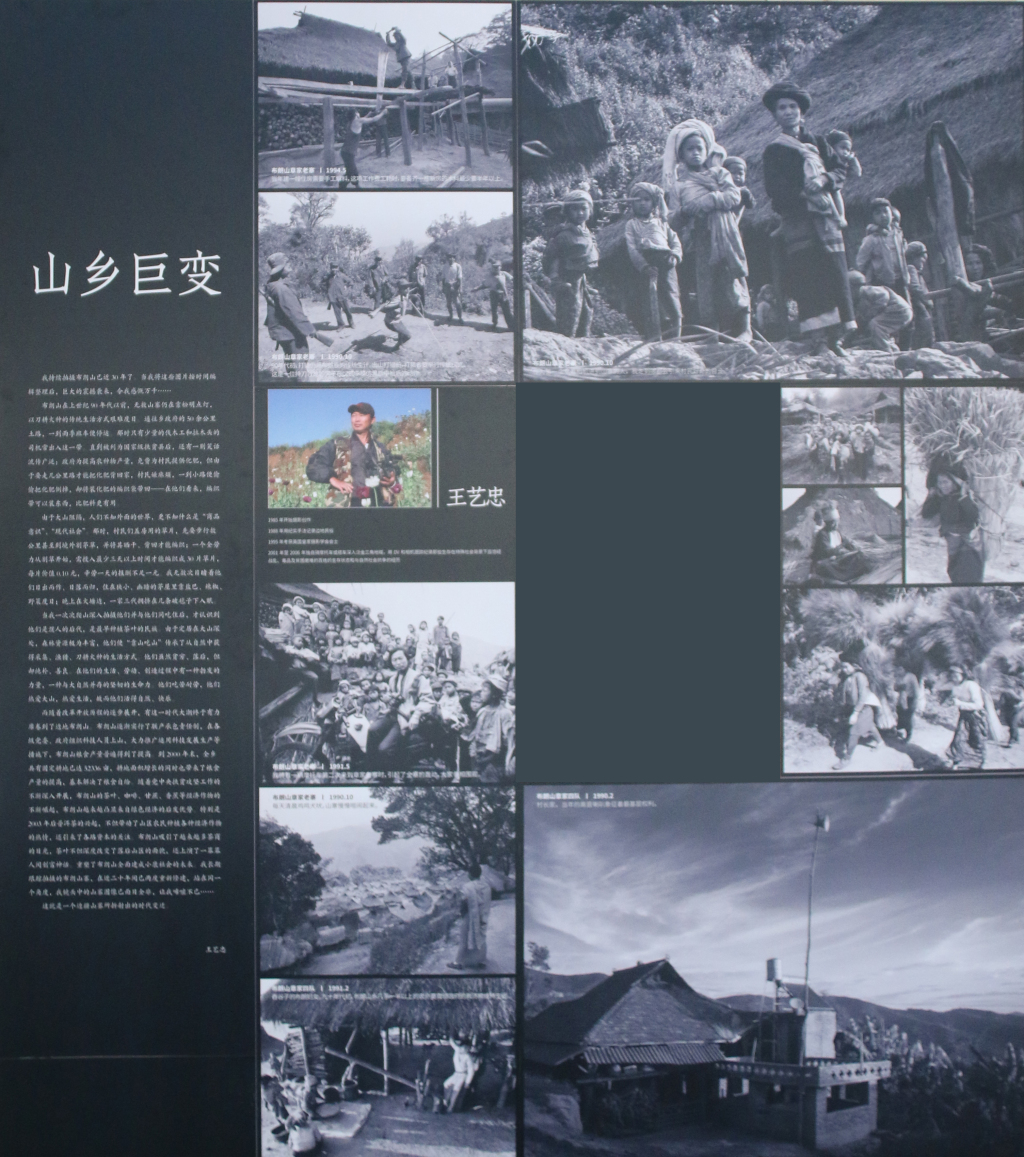

山乡巨变——布朗山的布朗族山寨

山寨巨变

王艺忠

我持续拍摄布朗山已近30年了。当我将这些图片按时间编辑整理后,巨大的震撼袭来,令我感慨万千……

布朗山在上世纪90年代以前,无数山寨仍在靠松明点灯,以刀耕火种的传统生活方式艰难度日。通往乡政府的50余公里土路,一到雨季班车便停运。那时只有少量的伐木工和拉木头的司机常出入这一带。直到被列为国家级扶贫县后,还有一则笑话流传广泛:政府为提高农种物产量,免费为村民提供化肥,但由于要走几公里路才能把化肥背回家,村民嫌麻烦,一到小路便偷偷把化肥倒掉,却将装化肥的编织袋带回——在他们看来,编织带可以装东西,比肥料更有用。

由于大山阻隔,人们不知外面的世界,更不知什么是“商品意识”、“现代社会”。那时,村民们盖房用的草片,先要步行数公里甚至到境外割茅草,并将其晒干、背回才能编织;一个全劳力从割草开始,需投入最少三天以上时间才能编织成30片草片,每片价值0.10元,辛劳一天的报酬不足一元。我无数次目睹着他们日出而作、日落而归,住在狭小、幽暗的茅屋里靠盐巴、辣椒、野菜度日;晚上在火塘边,一家三代拥挤在几条破毯子下入眠。

当我一次次爬山深入拍摄他们并与他们同吃住后,才认识到他们是濮人的后代,是最早种植茶叶的民族。由于定居在大山深处,森林资源极为丰富,他们便“靠山吃山”传承了从自然中获得采集、渔猎、刀耕火种的生活方式。他们虽然贫穷、落后,但却纯朴、善良。在他们的生活、劳动、创造过程中有一种勃发的力量,一种与大自然并存的坚韧的生命力。他们吃苦耐劳,他们热爱大山,热爱生活,故而他们活得自然、快乐。

而随着改革开放历程的逐步展开,有这一时代大潮终于有力席卷到了边地布朗山。布朗山逐渐实行了联产承包责任制,在各级党委、政府组织科技人员上山,大力推广运用科技发展生产等措施下,布朗山粮食产量普遍得到了提高。到2000年末,全乡共有固定耕地已达52336亩,耕地面积增长的同时也带来了粮食产量的提高,基本解决了粮食自给。随着党中央扶贫攻坚工作的不断深入开展,布朗山的茶叶、咖啡、甘蔗、香蕉等经济作物的不断崛起,布朗山越来越凸显来自绿色经济的后发优势。特别是2003年后普洱茶的兴起,不但带动了山区农民种植各种经济作物的热情,还引来了各路资本的关注。布朗山吸引了越来越多茶商的目光,茶叶不但深度改变了落后山区的面貌,还上演了一幕幕人间创富神话。重塑了布朗山全面建成小康社会的未来。我长期跟踪拍摄的布朗山寨,在近二十年间已两度重新修建,站在同一个角度,我镜头中的山寨图像已面目全非,让我唏嘘不已……

这就是一个边疆山寨所折射出的时代变迁。